改革开放后的中国,国力不断增强,人们多了些闲暇,终于有机会停下来回头看一看距离我们还很近的过去。但是,恍然发现,过去的历史虽然离我们很近,但在感觉上却十分陌生,本来完整的、生动的故事也变得支离破碎,甚至想从记忆中挖掘一些当时事情的细节都已十分困难。在与小女谈论荣宝斋木版水印发展过程时,渐渐地回忆起一些与我共同经历过这段历史的人。正是他们的努力,形成了一个个的故事,这些故事串起来即成就了“荣宝斋木版水印”这段不平凡的历史。在讲述荣宝斋木版水印发展过程中,不好穿插这些故事,所以单独讲出来,以表达对他们的怀念敬意。

一、郑振铎先生与荣宝斋木版水印

郑振铎先生与荣宝斋木版水印可谓渊源深远,但是,见诸文字的多是先生委托荣宝斋刻印《十竹斋笺谱》的故事。实际上,1934年,王仁山先生和当时荣宝斋的员工独力承担下刻印《十竹斋笺谱》的任务,只是为荣宝斋后来的绝地逢生种下了一颗“善种”,并与郑振铎先生结下了深远的“木版水印”缘。在公私合营前后这段时间里,郑先生实际上成为荣宝斋木版水印发展的“领路人”。

1949年秋天,当王仁山先生沮丧返京后,郑振铎先生的出现给荣宝斋带来了生机,从此,荣宝斋率先走上了公私合营,进而变身为国有独资企业的光明之路,而郑振铎先生也更有机会“关照”荣宝斋的木版水印了。

1952年,荣宝斋确定了经营方针后,《十竹斋笺谱》又成为荣宝斋新生后第一个木版水印出版物。郑振铎先生不仅为重新刻印的《十竹斋笺谱》写了序,还提供了1934年刻印时的缺页,使重印的《十竹斋笺谱》“终成完帙”[1]。

《十竹斋笺谱》重新刻印成功后,郑振铎先生又建议荣宝斋编辑印刷出版了《敦煌壁画选》。当郑振铎先生看到这部《敦煌壁画选》后,十分高兴,主动为之作序,高度赞扬这一出版盛事。

木版水印《新罗山人花鸟图》

在完成了这些复制品后,郑振铎先生认为,荣宝斋的木版水印技术已有了充足的技术和人才储备,但不应止步于此,应该更上层楼。于是,他从文物局借来了小写意花鸟画《新罗山人花鸟图》,交给我们研制。从技术上讲,复制这张画要解决几个难点:一是用什么样的纸印刷;二是画中工写兼备的笔法,如鸟的羽毛等如何表现;三是如何表现和控制小写意画的湮染程度。这些技术难点在以前复制中都没遇到过。如果能突破这几个技术难点,荣宝斋的木版水印技术的适用范围将大大扩充,因为,中国传统绘画,特别是明清以后,有许多是小写意画。

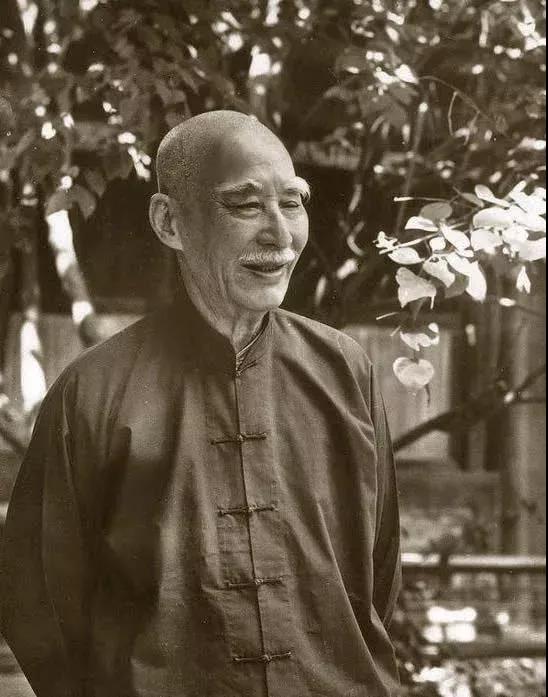

叶圣陶像

这幅画复制出来后,我们拿给郑振铎先生看,他对复制技术给予了高度评价,同时建议我们送给叶圣陶先生一幅。我们知道,郑先生的用意是想借叶圣陶先生这个文化高端平台将荣宝斋木版水印画推广出去。一天下午,荣宝斋副经理王仕之找到我说:“咱俩去趟叶圣陶先生家,给他送一张木版水印的《新罗山人花鸟图》”。由于年代已久,当时叶先生家的具体位置我已想不起来了,只记得是在西城,离当时的中组部不远。叶先生家是座只有一进院的小院,院门在西面,院内北、南、东三面有房。郑振铎先生已事先与叶先生通过电话,因此,当我们到来时,叶先生已在家中等候了。先生的一位家人将我们带进北屋。北屋共有三间,中厅布置很简单,迎门有一张八仙桌和两把椅子,八仙桌对面靠墙分别摆有两个长沙发。先生就坐在沙发上。看到我们进来,他站起来迎接。王仕之似乎与之很熟的样子,与先生寒暄了一阵,聊了一会儿他们共同的熟人。之后,王仕之说,我们最近印了一张《新罗山人花鸟图》,特来请先生指教指教。这时,我就在旁边打开了画轴。先生很仔细地看了一阵儿说:“很好!很好!很像真迹。”接着就问我们是怎么印出来了。王仕之向先生介绍说:“这位孙树梅同志承担复制这张画的工作,请他给您讲讲。”于是,我就将荣宝斋的历史和印制信笺的传统向先生作了简单的介绍,然后说,现在我们的木版印刷技术有了很大的突破,不仅能够印制缩小版的信笺,现在还能按原作尺寸印制,这张画就是依郑振铎先生的建议试制出来的。在之前,我们已经印过了徐悲鸿先生、齐白石先生的大写意画和《敦煌壁画选》,现在我们又印制了这幅清初画家华喦的小写意画,并根据原画对印刷所用的纸张进行了作旧处理。今天拿来一幅送给先生,请先生多多指教。先生认真地听着介绍,不时地点头表示赞赏。他说:“你们印得非常好,我很喜欢。”

后来,听去过叶先生家的人讲,先生将这幅画挂在了他家的中厅,并引起了许多访客的关注,而叶先生也就借机将荣宝斋的木版水印介绍给他们。不仅如此,为了进一步扩大影响,叶先生还抽空写了一篇题为《瞒过了专家的眼睛》的评论,发表在《新观察》杂志上。我记得叶先生在该文中写到:“我总是觉得,中国画固然可以用彩色铜版复制,可是铜版随你印得怎样,看起来总像照片。这是没有办法的事。纸是铜版纸,色彩是油墨,物质条件不一样,自然不能完全传出原画的意趣。而荣宝斋木版水印画却不用借助网纹,它根据原画的内容和笔意,持刀如笔,设色如画,用和原作一样的颜色、笔晕,在和原作一样的宣纸上来印刷,因而能够适应中国水墨画的特点,能够逼真地再现原作的真实面貌和它的丰富而变化万千的笔墨意趣。不是原作,酷似原作,完全达到了乱真的地步。”[2]

此为第一部木版水印纪录片中作者与勾描室的同事在工作

勾描关山月的红梅(第二次拍摄木版水印纪录片照)

从此,荣宝斋木版水印以专家评论的方式正式推介给了广大读者,并意外地引起了电影界的关注。1956年,上海科学教育电影制片厂首先为荣宝斋木版水印拍摄了一部十几分钟的纪录片,首次以影像方式向公众生动地展示了木版水印的魅力。纪录片放影后,很受欢迎,但由于当时使用的是刚刚试制出来的国产彩色胶片,影像很快就老化了。几年后,中央新闻纪录电影制片厂又为荣宝斋木版水印拍摄了一部时间更长的纪录片,后来我们看到的所谓最早的木版水印影像资料基本上都是第二次拍摄的。

在郑振铎先生的悉心呵护下,摇篮中的荣宝斋木版水印快速地成长起来,并稳步地走向成熟。

摘自《荣宝旧事》孙树梅回忆录

标注:

[1] 1934年鲁迅、郑振铎刻印的《十竹斋笺谱》,样本来自王孝慈,当时并不完整,共缺18幅,但限于当时条件,也只能如此,因此,1934年版的《十竹斋笺谱》仅有271幅。1952年荣宝斋重印《十竹斋笺谱》时,郑振铎先生从“淮上”获得第二部《十竹斋笺谱》,该本保存有王孝慈本中所缺少的17幅,第四卷 “香雪”仍缺少一幅梅花。后来,王仁山先生从北京图书馆借来了《十竹斋画谱》,王宗光先生根据《十竹斋笺谱》的目录,从《十竹斋画谱》中选取了一张梅花补进了《十竹斋笺谱》的“香雪”卷,使之变得完整。因此,1952年荣宝斋刻印的《十竹斋笺谱》为289幅,达到了《十竹斋笺谱》原有的幅数,所以郑振铎先生在1952年为《十竹斋笺谱》所作序中有“终成完帙”之说。鉴于荣宝斋1934年刻印《十竹斋笺谱》时,是受鲁、郑二人委托,因此,在印制完成后,郑振铎就将全套木版拿走了,所以此时荣宝斋想要重印笺谱,只能重新刻版。

[2] 由于时间过去很久了,当时保存的一些书籍、杂志都已散失,我找了许多地方都没有找到当时的原文。后来,在郑理所著《荣宝斋三百年间》中发现了这段话,我询问他这段话是否摘自叶先生的那篇文章,他说事情已过去多年,也不记得了,但依稀有些印象应当是那篇文章的内容。

孙树梅,1928年生于河北省容城县。自幼喜爱绘画,7岁时开始通过临摹学习中国画,后师从王雪涛先生学习小写意花鸟,并自习山水。获美术副编审职称,中国美术家协会会员。曾历年任荣宝斋编辑室主任,负责木版水印全面工作;荣宝斋编辑出版部(荣宝斋出版社前身)主任;荣宝斋经理助理。享受国务院颁发的“政府特殊津贴”。主要获奖作品有:1989年装帧设计的木版水印《八大山人涉事册》获得莱比锡国际博览会金奖、首届中国优秀美术图书银奖;1991年策划、设计的《荣宝斋画谱》被列为1991—1995年国家重点图书选题出版计划,并获中国图书奖和新闻出版署直属单位优秀图书一等奖;1994年编辑、装帧设计的木版水印《虢国夫人游春图》获中国第一届国家图书奖提名奖。出版有《孙树梅画集》、《简笔松鹤自习丛书》多部。